OFFSCREEN Paris 2025: architettura e arte si fondono alla Salpêtrière

Tempo stimato per la lettura: 9,1 minuti

Un luogo mitico. Un’invitata d’onore rivoluzionaria. E una costellazione di artisti che trasformano l’immagine in poesia visiva. Benvenuti alla quarta edizione di OFFSCREEN, l’appuntamento più atteso dell’ottobre parigino, dal 21 al 26 ottobre 2025, in parallelo ad Art Basel Paris. La scenografia, firmata Leonie Alma Mason, è un passo audace rispetto al garage dell’8° arrondissement dove la fiera era solita svolgersi: ora lo spazio respira, amplifica, accoglie. Il tutto sotto la curatela di Julien Frydman, fondatore della fiera, che ha selezionato con cura artisti da ogni angolo del mondo.

Julien Frydman: la visione dietro l’obiettivo

Alla guida di OFFSCREEN c’è Julien Frydman, figura carismatica e raffinata del panorama culturale internazionale. Fondatore e direttore artistico della manifestazione, Frydman coltiva un’idea precisa: unire curation di altissimo livello con una visione di mercato non convenzionale. Lontano dai saloni-fiera tradizionali, OFFSCREEN si afferma come piattaforma curatoriale dove l’immagine – fissa o in movimento – si espande, vibra, respira. Dietro ogni scelta, un dialogo serrato con lo spazio architettonico e un amore dichiarato per le esperienze immersive.

Shigeko Kubota: poetica fluida dell’immagine

OFFSCREEN 2025 rende omaggio a una pioniera assoluta: Shigeko Kubota. Figura cardine del movimento Fluxus, artista radicale e visionaria, Kubota è l’invitata d’onore di questa edizione. Le sue sculture-video, autentici paesaggi sensoriali, tessono legami tra elettronica e spiritualità, corpo e memoria, quotidiano e cosmo.

Nell’opera River (1979-81), esposta per l’occasione, l’acqua diventa metafora della video-arte: “una realtà liquida dove forma, luogo e tempo si dissolvono”. Kubota crea installazioni come flussi di coscienza visiva, e OFFSCREEN ne offre un’intensa selezione – raramente visibile in Europa – in un contesto che amplifica la risonanza lirica del suo lavoro.

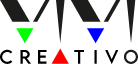

La Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière: sacralità e transgressione

Quest’anno OFFSCREEN conquista un nuovo tempio: la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière. Una chiesa grandiosa, disegnata da Le Vau e completata da Bruant, oggi spazio d’arte ma carico di un passato tumultuoso. In questo luogo che ha ospitato performance di Bill Viola, Nan Goldin e Christian Boltanski, l’arte contemporanea trova una risonanza quasi mistica.

Con la sua pianta a croce greca e la luce che filtra dall’oculo centrale, la cappella diventa cassa di risonanza per ogni opera, che si svela al pubblico in un ritmo contemplativo e cinematografico. Il design dell’esposizione, affidato a LA.M Studio, reinterpreta l’architettura con taglio scenografico, restituendo allo spazio la sua aura sacra e perturbante.

Charcot, l’hystérie e la fotografia come dispositivo

OFFSCREEN, con l’aiuto della Galerie Baudoin Lebon, espone un corpus raro di fotografie mediche di fine Ottocento, realizzate da Albert Londe sotto la guida del Dr. Charcot. Scatti clinici, sì, ma anche profondamente teatrali, rivelando quanto la fotografia fosse già spettacolo, messinscena del corpo sofferente, strumento ambiguo di potere e narrazione. Un incontro fulminante tra scienza, arte e voyeurismo.

Programma “Acquisitions et Découvertes”: nuove energie istituzionali

Due giganti istituzionali si affiancano alla visione curatoriale: il Centre Pompidou e lo ZKM di Karlsruhe, con opere video restaurate o appena acquisite. Tra queste, l’ipnotico The Magic Sun di Phill Niblock con Sun Ra, o M3x3 di Analívia Cordeiro, una danza generata da codice informatico – vera alchimia tra corpo e algoritmo.

C’è qualcosa di profondamente fisico nell’esperienza di OFFSCREEN. Non si tratta solo di osservare immagini in movimento, ma di attraversare spazi saturi di presenza, materia, memoria. Dentro la cornice quasi mistica della Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière – tra neviere barocche, dôme ottagonali e ombre storiche impossibili da ignorare – cinque artisti emergono con linguaggi radicali e poetiche affilate, diverse ma connesse da un’unica tensione: ridefinire il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l’identità.

Richard Serra – Il gesto come architettura del tempo

Richard Serra rinasce qui nella sua forma più essenziale e quasi dimenticata: quella delle video performance degli anni ’60 e ’70. In Hand Catching Lead o Frame, Serra trasforma il gesto minimo in materia scolpita. Il video diventa non solo documento, ma atto, presenza, peso. L’opera non si guarda, si attraversa. È un’esperienza che rimette in discussione il tempo come semplice durata, rendendolo qualcosa da percepire con i sensi. Serra, da sempre interessato alla scala e alla gravità, qui riduce tutto al nucleo primitivo del fare: una mano, un oggetto, una ripetizione. E tutto diventa architettura mentale.

Reena Saini Kallat – Sutura e cartografia dell’appartenenza

Con Reena Saini Kallat l’immagine si fa tessuto. Letteralmente. Le sue mappe cucite, i suoi fili elettrici intrecciati, i timbri ufficiali e i segni burocratici sono tracce tangibili di un’esistenza segnata dalla storia post-coloniale. Kallat non rappresenta il trauma: lo fa emergere come superficie viva, che pulsa, che sanguina. Ogni opera è una mappa emotiva dove territori perduti, nazioni divise, lingue e corpi separati si ricuciono in un gesto poetico. La sua è un’arte che rammenda l’invisibile, una linea sottile tra memoria e politica, tra nostalgia e potere.

Sue Williamson – Memoria come giustizia visiva

Sue Williamson non lavora con le immagini, ma con le assenze. Le sue installazioni, cariche di documenti, fotografie, parole dimenticate, danno corpo a un passato che ancora ci riguarda. In Sudafrica, dove l’apartheid ha cancellato nomi, volti e storie, Williamson risponde con archivi visivi carichi di tensione emotiva. A OFFSCREEN, la sua pratica si mostra nella sua forma più intensa: memoria come strumento politico, come atto di resistenza. Le sue immagini non commemorano, interrogano. E nel loro silenzio, gridano verità spesso rimosse.

Caleb Kwarteng Prah – La città come corpo, il video come respiro

L’opera di Caleb Kwarteng Prah è un flusso. Giovane artista ghanese, forma e contenuto si mescolano in una pratica video che rifiuta l’ordine lineare. Il suo sguardo – che attraversa le strade, i mercati, i volti urbani dell’Africa contemporanea – è sensuale e stratificato, come il suono di una città che non dorme mai. La diaspora, la memoria coloniale, la vita quotidiana: tutto entra nelle sue immagini come in un poema visivo. Prah non documenta: incanta, scompone, reinventa. È un cinema espanso, dove ogni pixel ha il sapore del reale.

Annegret Soltau – Corpo cucito, identità in frantumi

Annegret Soltau porta il corpo al limite. Le sue immagini – spesso autoritratti manipolati, cuciti con filo nero, segnati da gesti lenti e chirurgici – mettono in scena una soggettività ferita ma indomabile. La maternità, la psiche femminile, il trauma, la sessualità: tutto si intreccia in una trama visuale che non concede tregua. In Soltau, il corpo diventa supporto, linguaggio, simbolo. E ogni opera è una cicatrice che racconta. A OFFSCREEN, il suo lavoro si impone come una delle voci più radicali nel racconto dell’identità contemporanea, attraversando il confine tra arte e vita, tra bellezza e inquietudine.

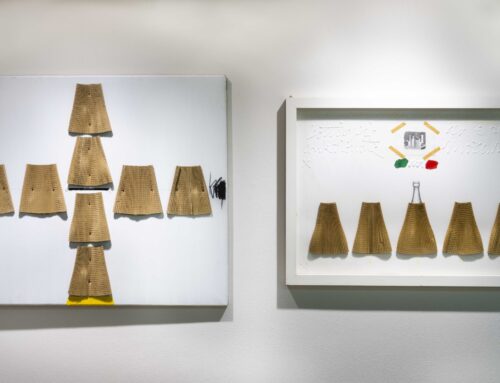

Mancin Dudek – Un negozio di parrucchiera simbolo della resistenza

Zakład di Mancin Dudek, Airshaft Study I–III di Kameelah Janan Rasheed si inserisce come una delicata eco di spazi marginali, tensioni invisibili e memorie stratificate. Zakład — replica in scala reale di un salone da parrucchiera semi-clandestino, attivo dagli anni ’90 nel seminterrato di un condominio popolare a Cracovia — è una “scatola della memoria” che Dudek ha ricostruito utilizzando arredi originali e ciocche di capelli sedimentate come archivi viventi. È un omaggio al lavoro femminile sommerso, alle economie informali, alla bellezza come gesto quotidiano di cura e resistenza.

Maria Stamenković Herranz: la performance è resistenza lenta

Tra i momenti più coinvolgenti, la performance di Maria Stamenković Herranz, Durational Experience, in cui un’artista mascherata giapponese costruisce — mattoncino dopo mattoncino — un muro, in un gesto che sfida il tempo e lo spazio. Un’esperienza ipnotica, quasi meditativa, che riflette sul corpo, sul peso e sulla memoria.

Kameelah Janan Rasheed: leggere l’aria, decifrare il vuoto

Tra le opere che più colpiscono, Air Shaft Study I–III (2023) di Kameelah Janan Rasheed, artista di Palo Alto rappresentata da Galleria NOME (Berlino), impone la sua presenza verticale con tre banner testuali monumentali sospesi nell’atrio centrale. Il testo si sovrappone, si sfoca, sfida la leggibilità e costringe lo spettatore a muoversi nello spazio, trasformando l’atto del leggere in un’esperienza corporea e contemplativa. L’opera si ispira al brano jazz Harlem Air Shaft (1944) di Duke Ellington, evocando atmosfere, tensioni e resistenze invisibili.

Sue Williamson: l’infanzia sotto assedio

Allo stand di Dominique Fiat, con Towards Another World, Sue Williamson reinterpreta le forme obeliscali di due monumenti della guerra anglo-boera, svelandone le narrazioni opposte. Drappeggi, rami bruciati e cioccolatini in resina evocano la brutalità coloniale e la strategia britannica della “terra bruciata”. Accanto, la serie Stories for Children traduce in ricamo le illustrazioni di un libro didattico per bambini, acquistato in un museo militare sudafricano, trasformando il ricordo in tessuto. L’artista sudafricana, nota per il suo lavoro sulla memoria e la giustizia sociale, cuce con filo nero storie negate, rivelando le ferite dell’eredità coloniale.

Hazem Harb: cartografie dell’invisibile

Le Labyrinthe (2021) di Hazem Harb, presentato da Tabari Art Space, è un’installazione immersiva che ruota attorno a una fotografia del 1920 di Gerusalemme, dove coesistono architetture arabe, ottomane ed europee. Una scultura a forma di labirinto impedisce allo spettatore una visione frontale, costringendolo a spostarsi, a cercare, a confrontarsi con la frammentazione dello sguardo. Harb, nato a Gaza e attivo a Dubai, riflette sulla complessità del suo paese d’origine, mai riducibile a una semplice “terra”. Il suo approccio archivistico riattiva memorie marginali attraverso fotografie, mappe e materiali effimeri. Un lavoro politico e sensibile, dove lo spazio diventa metafora di identità spezzate e memorie in movimento.

La residenza curatoriale: dove nascono le visioni

OFFSCREEN non è solo mostra, è anche laboratorio. La Maison OFFSCREEN accoglie una residenza curatoriale d’élite con nomi del calibro di Drew Sawyer (Whitney), Lucia Aspesi (Pirelli Hangar Bicocca), Valentine Umansky (Tate). La borsa è assegnata a Robyn Farrell (The Kitchen, New York), che presenta la sua ricerca su Good Morning, Mr. Orwell di Nam June Paik, crocevia storico tra arte, televisione e utopia.

condividi su

OFFSCREEN Paris 2025: architettura e arte si fondono alla Salpêtrière

Tempo stimato per la lettura: 27 minuti

Un luogo mitico. Un’invitata d’onore rivoluzionaria. E una costellazione di artisti che trasformano l’immagine in poesia visiva. Benvenuti alla quarta edizione di OFFSCREEN, l’appuntamento più atteso dell’ottobre parigino, dal 21 al 26 ottobre 2025, in parallelo ad Art Basel Paris. La scenografia, firmata Leonie Alma Mason, è un passo audace rispetto al garage dell’8° arrondissement dove la fiera era solita svolgersi: ora lo spazio respira, amplifica, accoglie. Il tutto sotto la curatela di Julien Frydman, fondatore della fiera, che ha selezionato con cura artisti da ogni angolo del mondo.

Julien Frydman: la visione dietro l’obiettivo

Alla guida di OFFSCREEN c’è Julien Frydman, figura carismatica e raffinata del panorama culturale internazionale. Fondatore e direttore artistico della manifestazione, Frydman coltiva un’idea precisa: unire curation di altissimo livello con una visione di mercato non convenzionale. Lontano dai saloni-fiera tradizionali, OFFSCREEN si afferma come piattaforma curatoriale dove l’immagine – fissa o in movimento – si espande, vibra, respira. Dietro ogni scelta, un dialogo serrato con lo spazio architettonico e un amore dichiarato per le esperienze immersive.

Shigeko Kubota: poetica fluida dell’immagine

OFFSCREEN 2025 rende omaggio a una pioniera assoluta: Shigeko Kubota. Figura cardine del movimento Fluxus, artista radicale e visionaria, Kubota è l’invitata d’onore di questa edizione. Le sue sculture-video, autentici paesaggi sensoriali, tessono legami tra elettronica e spiritualità, corpo e memoria, quotidiano e cosmo.

Nell’opera River (1979-81), esposta per l’occasione, l’acqua diventa metafora della video-arte: “una realtà liquida dove forma, luogo e tempo si dissolvono”. Kubota crea installazioni come flussi di coscienza visiva, e OFFSCREEN ne offre un’intensa selezione – raramente visibile in Europa – in un contesto che amplifica la risonanza lirica del suo lavoro.

La Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière: sacralità e transgressione

Quest’anno OFFSCREEN conquista un nuovo tempio: la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière. Una chiesa grandiosa, disegnata da Le Vau e completata da Bruant, oggi spazio d’arte ma carico di un passato tumultuoso. In questo luogo che ha ospitato performance di Bill Viola, Nan Goldin e Christian Boltanski, l’arte contemporanea trova una risonanza quasi mistica.

Con la sua pianta a croce greca e la luce che filtra dall’oculo centrale, la cappella diventa cassa di risonanza per ogni opera, che si svela al pubblico in un ritmo contemplativo e cinematografico. Il design dell’esposizione, affidato a LA.M Studio, reinterpreta l’architettura con taglio scenografico, restituendo allo spazio la sua aura sacra e perturbante.

Charcot, l’hystérie e la fotografia come dispositivo

OFFSCREEN, con l’aiuto della Galerie Baudoin Lebon, espone un corpus raro di fotografie mediche di fine Ottocento, realizzate da Albert Londe sotto la guida del Dr. Charcot. Scatti clinici, sì, ma anche profondamente teatrali, rivelando quanto la fotografia fosse già spettacolo, messinscena del corpo sofferente, strumento ambiguo di potere e narrazione. Un incontro fulminante tra scienza, arte e voyeurismo.

Programma “Acquisitions et Découvertes”: nuove energie istituzionali

Due giganti istituzionali si affiancano alla visione curatoriale: il Centre Pompidou e lo ZKM di Karlsruhe, con opere video restaurate o appena acquisite. Tra queste, l’ipnotico The Magic Sun di Phill Niblock con Sun Ra, o M3x3 di Analívia Cordeiro, una danza generata da codice informatico – vera alchimia tra corpo e algoritmo.

C’è qualcosa di profondamente fisico nell’esperienza di OFFSCREEN. Non si tratta solo di osservare immagini in movimento, ma di attraversare spazi saturi di presenza, materia, memoria. Dentro la cornice quasi mistica della Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière – tra neviere barocche, dôme ottagonali e ombre storiche impossibili da ignorare – cinque artisti emergono con linguaggi radicali e poetiche affilate, diverse ma connesse da un’unica tensione: ridefinire il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l’identità.

Richard Serra – Il gesto come architettura del tempo

Richard Serra rinasce qui nella sua forma più essenziale e quasi dimenticata: quella delle video performance degli anni ’60 e ’70. In Hand Catching Lead o Frame, Serra trasforma il gesto minimo in materia scolpita. Il video diventa non solo documento, ma atto, presenza, peso. L’opera non si guarda, si attraversa. È un’esperienza che rimette in discussione il tempo come semplice durata, rendendolo qualcosa da percepire con i sensi. Serra, da sempre interessato alla scala e alla gravità, qui riduce tutto al nucleo primitivo del fare: una mano, un oggetto, una ripetizione. E tutto diventa architettura mentale.

Reena Saini Kallat – Sutura e cartografia dell’appartenenza

Con Reena Saini Kallat l’immagine si fa tessuto. Letteralmente. Le sue mappe cucite, i suoi fili elettrici intrecciati, i timbri ufficiali e i segni burocratici sono tracce tangibili di un’esistenza segnata dalla storia post-coloniale. Kallat non rappresenta il trauma: lo fa emergere come superficie viva, che pulsa, che sanguina. Ogni opera è una mappa emotiva dove territori perduti, nazioni divise, lingue e corpi separati si ricuciono in un gesto poetico. La sua è un’arte che rammenda l’invisibile, una linea sottile tra memoria e politica, tra nostalgia e potere.

Sue Williamson – Memoria come giustizia visiva

Sue Williamson non lavora con le immagini, ma con le assenze. Le sue installazioni, cariche di documenti, fotografie, parole dimenticate, danno corpo a un passato che ancora ci riguarda. In Sudafrica, dove l’apartheid ha cancellato nomi, volti e storie, Williamson risponde con archivi visivi carichi di tensione emotiva. A OFFSCREEN, la sua pratica si mostra nella sua forma più intensa: memoria come strumento politico, come atto di resistenza. Le sue immagini non commemorano, interrogano. E nel loro silenzio, gridano verità spesso rimosse.

Caleb Kwarteng Prah – La città come corpo, il video come respiro

L’opera di Caleb Kwarteng Prah è un flusso. Giovane artista ghanese, forma e contenuto si mescolano in una pratica video che rifiuta l’ordine lineare. Il suo sguardo – che attraversa le strade, i mercati, i volti urbani dell’Africa contemporanea – è sensuale e stratificato, come il suono di una città che non dorme mai. La diaspora, la memoria coloniale, la vita quotidiana: tutto entra nelle sue immagini come in un poema visivo. Prah non documenta: incanta, scompone, reinventa. È un cinema espanso, dove ogni pixel ha il sapore del reale.

Annegret Soltau – Corpo cucito, identità in frantumi

Annegret Soltau porta il corpo al limite. Le sue immagini – spesso autoritratti manipolati, cuciti con filo nero, segnati da gesti lenti e chirurgici – mettono in scena una soggettività ferita ma indomabile. La maternità, la psiche femminile, il trauma, la sessualità: tutto si intreccia in una trama visuale che non concede tregua. In Soltau, il corpo diventa supporto, linguaggio, simbolo. E ogni opera è una cicatrice che racconta. A OFFSCREEN, il suo lavoro si impone come una delle voci più radicali nel racconto dell’identità contemporanea, attraversando il confine tra arte e vita, tra bellezza e inquietudine.

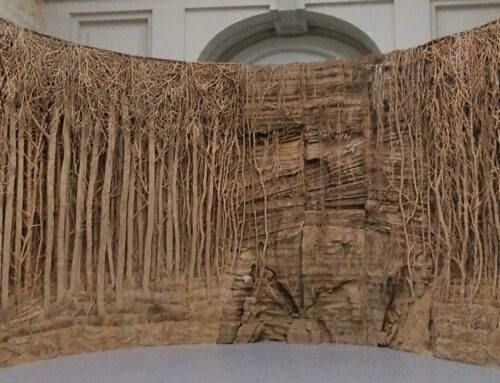

Mancin Dudek – Un negozio di parrucchiera simbolo della resistenza

Zakład di Mancin Dudek, Airshaft Study I–III di Kameelah Janan Rasheed si inserisce come una delicata eco di spazi marginali, tensioni invisibili e memorie stratificate. Zakład — replica in scala reale di un salone da parrucchiera semi-clandestino, attivo dagli anni ’90 nel seminterrato di un condominio popolare a Cracovia — è una “scatola della memoria” che Dudek ha ricostruito utilizzando arredi originali e ciocche di capelli sedimentate come archivi viventi. È un omaggio al lavoro femminile sommerso, alle economie informali, alla bellezza come gesto quotidiano di cura e resistenza.

Maria Stamenković Herranz: la performance è resistenza lenta

Tra i momenti più coinvolgenti, la performance di Maria Stamenković Herranz, Durational Experience, in cui un’artista mascherata giapponese costruisce — mattoncino dopo mattoncino — un muro, in un gesto che sfida il tempo e lo spazio. Un’esperienza ipnotica, quasi meditativa, che riflette sul corpo, sul peso e sulla memoria.

Kameelah Janan Rasheed: leggere l’aria, decifrare il vuoto

Tra le opere che più colpiscono, Air Shaft Study I–III (2023) di Kameelah Janan Rasheed, artista di Palo Alto rappresentata da Galleria NOME (Berlino), impone la sua presenza verticale con tre banner testuali monumentali sospesi nell’atrio centrale. Il testo si sovrappone, si sfoca, sfida la leggibilità e costringe lo spettatore a muoversi nello spazio, trasformando l’atto del leggere in un’esperienza corporea e contemplativa. L’opera si ispira al brano jazz Harlem Air Shaft (1944) di Duke Ellington, evocando atmosfere, tensioni e resistenze invisibili.

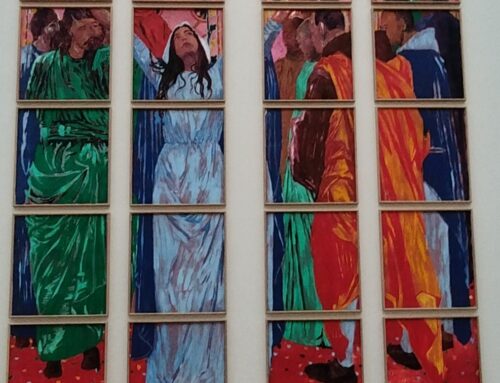

Sue Williamson: l’infanzia sotto assedio

Allo stand di Dominique Fiat, con Towards Another World, Sue Williamson reinterpreta le forme obeliscali di due monumenti della guerra anglo-boera, svelandone le narrazioni opposte. Drappeggi, rami bruciati e cioccolatini in resina evocano la brutalità coloniale e la strategia britannica della “terra bruciata”. Accanto, la serie Stories for Children traduce in ricamo le illustrazioni di un libro didattico per bambini, acquistato in un museo militare sudafricano, trasformando il ricordo in tessuto. L’artista sudafricana, nota per il suo lavoro sulla memoria e la giustizia sociale, cuce con filo nero storie negate, rivelando le ferite dell’eredità coloniale.

Hazem Harb: cartografie dell’invisibile

Le Labyrinthe (2021) di Hazem Harb, presentato da Tabari Art Space, è un’installazione immersiva che ruota attorno a una fotografia del 1920 di Gerusalemme, dove coesistono architetture arabe, ottomane ed europee. Una scultura a forma di labirinto impedisce allo spettatore una visione frontale, costringendolo a spostarsi, a cercare, a confrontarsi con la frammentazione dello sguardo. Harb, nato a Gaza e attivo a Dubai, riflette sulla complessità del suo paese d’origine, mai riducibile a una semplice “terra”. Il suo approccio archivistico riattiva memorie marginali attraverso fotografie, mappe e materiali effimeri. Un lavoro politico e sensibile, dove lo spazio diventa metafora di identità spezzate e memorie in movimento.

La residenza curatoriale: dove nascono le visioni

OFFSCREEN non è solo mostra, è anche laboratorio. La Maison OFFSCREEN accoglie una residenza curatoriale d’élite con nomi del calibro di Drew Sawyer (Whitney), Lucia Aspesi (Pirelli Hangar Bicocca), Valentine Umansky (Tate). La borsa è assegnata a Robyn Farrell (The Kitchen, New York), che presenta la sua ricerca su Good Morning, Mr. Orwell di Nam June Paik, crocevia storico tra arte, televisione e utopia.

seguici su