Giacometti / Marwan – Ossessioni incrociate tra Oriente e Occidente

Tempo stimato per la lettura: 6,1 minuti

Nell’autunno del 2025, dal 21 ottobre al 25 gennaio 2026, l’Institut Giacometti di Parigi ospita una mostra che va oltre la semplice esposizione: Giacometti / Marwan – Obsessioni. La mostra, curata da Françoise Cohen, è un confronto silenzioso e potente tra due artisti che, pur provenendo da orizzonti culturali distanti, condividono un’ossessione profonda — la testa umana come chiave per indagare la condizione dell’essere.

Alberto Giacometti, icona della scultura del XX secolo, e Marwan Kassab-Bachi, pittore siriano radicato a Berlino, si incontrano per la prima volta in un’esposizione che intreccia temi come l’esilio, la memoria, l’identità e il volto come paesaggio interiore. Un dialogo visivo che attraversa Europa e Medio Oriente, modernità e spiritualità, dando corpo a un’indagine inquieta sull’essere umano.

Due esili, una sola urgenza: rappresentare l’essere umano

Marwan nasce a Damasco nel 1934, studia letteratura araba e, profondamente coinvolto nella trasformazione politica del suo paese, si trasferisce a Berlino nel 1957. Lì, sceglie la figurazione come atto di rottura contro l’astrattismo dominante. Le sue opere si popolano di figure deformate, volti velati, personaggi colti in un’espressione intima e vulnerabile.

Allo stesso modo, Giacometti rifiuta l’astrazione negli anni ’50 e ’60, tornando a lavorare dal vero, ossessionato dalla difficoltà di catturare la presenza dell’altro. Per entrambi, rappresentare la figura umana non è un esercizio formale, ma una necessità esistenziale. Due artisti, due mondi, un’unica sfida: trasformare l’ossessione per l’umano in arte.

« In questo momento vivo come un esiliato come mai prima, e ogni giorno ho la sensazione di vivere una grande avventura. » Scriveva Giacometti in una lettera del 1956.

Marwan, il viandante dell’anima

C’è qualcosa in Marwan Kassab-Bachi che sfugge alle etichette. Cresciuto tra la luce setosa del Levante e il peso plumbeo della Berlino divisa, Marwan è l’artista che non ha mai smesso di camminare — tra culture, epoche, stili, memorie.

Un viandante dell’anima. Uno spirito libero che, pur scegliendo la Germania come patria adottiva, non ha mai dimenticato il crepuscolo damasceno, né il canto malinconico dei deserti. Marwan ha vissuto — e dipinto — in quella linea sottile dove l’Occidente e l’Oriente non si fronteggiano, ma si riconoscono.

Berlino, la città che non somigliava a nulla

Il suo arrivo a Berlino è un impatto frontale. Nella classe del Professor Hann Trier, si scontra con l’arte che dominava il mondo occidentale del dopoguerra: l’Informale, l’Espressionismo astratto, il Tachisme. Era l’epoca della pittura gestuale, delle superfici squarciate dalla materia, del gesto come urlo.

Per Marwan — fino ad allora influenzato dall’eleganza diffusa dell’Impressionismo francese — è uno shock. Ma uno shock fecondo. Comincia allora a sporcarsi le mani con il colore, a scavare con le dita nella carne della pittura. Nascono immagini inquietanti, mostruose, a metà tra carne e spirito, astratto e figurativo.

Preludio silenzioso a ciò che verrà: i suoi volti come paesaggi interiori.

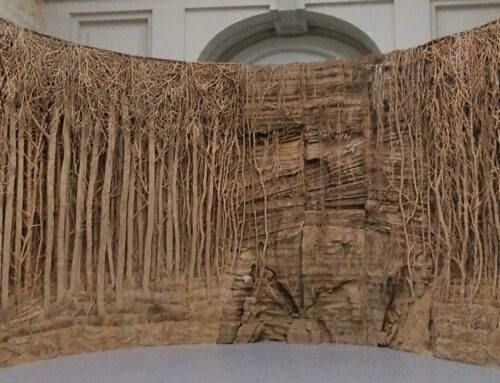

Le teste: tra paesaggio e apparizione

A partire dal 1983 fino alla sua morte nel 2016, Marwan si dedica quasi esclusivamente alla creazione di Teste — volti monumentali, colorati, frontali, che guardano lo spettatore con una sincerità disarmante. Li chiama Têtes-paysages, paesaggi interiori, ma anche proiezioni della sua terra d’origine, la Siria. Non si tratta mai di veri e propri autoritratti, eppure il suo volto torna continuamente, immerso in colori fluidi, pennellate spesse, linee che confondono confini e identità.

Tre Teste di Marwan (tra cui Kopf, 1986 e 1994) si confrontano con busti e teste di Giacometti degli anni ’50 e ’60. Una sala che pulsa di intensità: le superfici vibrano, i volti si confrontano, le ossessioni si riconoscono. La testa diventa allora simbolo universale di ricerca artistica, di identità, di lotta interiore.

In Giacometti, la testa è anche tensione, materia, scavo: dalla figura di Annette, la moglie, al fratello Diego, fino a teste generiche che emergono da blocchi di gesso, graffiati, abrasivi. È la stessa ossessione, filtrata attraverso due geografie interiori.

Le teste: topografie dell’anima

Dagli anni ’70 in poi, la pittura di Marwan si concentra sul volto — o meglio, sulla testa come paesaggio interiore. Le superfici si frantumano in pieghe, campiture, strati sovrapposti. Ogni testa è un mondo: rughe come crepacci, sguardi come voragini, silenzi come altipiani. Le dipinge, le ridipinge, le lascia emergere lentamente, come se scavasse nel tempo stesso.

Che sia olio, acquerello o incisione, ciò che conta è che quelle teste respirano. Sono fragili e potenti, malinconiche e piene di dignità.

Nel 1973, una borsa di studio lo porta nella città dei suoi sogni: Parigi, quella che aveva sempre dipinto da lontano. Qui Marwan incontra Cézanne, Monet, Bonnard. E si innamora di nuovo del colore. Il viola crepuscolare, l’arancione damasceno, il verde smeraldo dell’infanzia tornano sulla tela. Il colore diventa memoria viva. Il colore è casa.

Il disegno come spazio di libertà

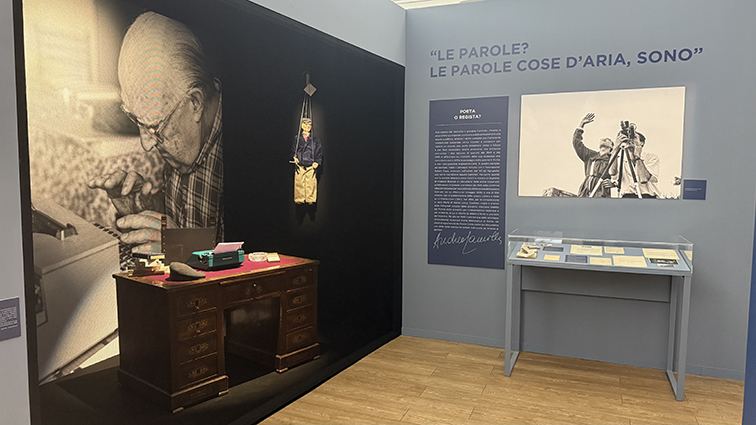

In mostra, il cabinet d’art graphique propone un confronto affascinante tra i disegni di Giacometti (anni ’50 e ’60) e quelli di Marwan (dal 1964 in poi). Mentre Giacometti schizza teste su riviste, buste e libri, Marwan disegna di notte, dopo il lavoro, su fogli che diventeranno la base dei suoi dipinti.

Entrambi i loro disegni sono luoghi di libertà, di pensiero visivo, di fragilità. Sono schizzi, appunti, ma anche confessioni. Come pagine di un diario visivo.

Umano, troppo umano

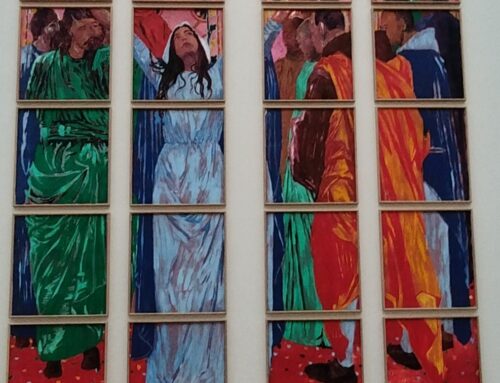

Giacometti e Marwan scelgono l’umano. Non lo idealizzano, non lo glorificano: lo mostrano nella sua inquietudine. Per Giacometti, l’uscita dal Surrealismo è segnata da opere che parlano di fragilità, angoscia, desiderio (La Femme qui marche, La Cage). Marwan, invece, rappresenta figure tormentate, quasi androgine, immerse in una luce lattiginosa. Le sue tele vibrano di un’espressività intima e sospesa.

C’è un sottotesto politico nelle loro opere. Marwan ritrae poeti e pensatori arabi perseguitati, come Badr Shakir al Sayyab o Munif al-Razzaz, ma li trasforma in simboli universali di resistenza e isolamento.

Comprendere tutto in un volto

Le “Teste” di Marwan ricordano a molti quelle di Francis Bacon, ma con una differenza fondamentale: in Marwan non c’è condanna, c’è compassione. I suoi volti, pur scavati dalla vita, non sono vittime. Sono testimoni. Come scrive il poeta Adonis, suo amico:

«Quando percepiamo il volto, possiamo dire: abbiamo compreso tutto.»

Marwan non dipinge per spiegare, ma per sentire. E in quel sentire — così profondo, così umano — ci ha regalato non solo immagini, ma frammenti di verità.

Catalogo e programmazione

La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue (francese/inglese), curato da Françoise Cohen, con testi di Rasha Salti e un’intervista esclusiva di Hans Ulrich Obrist Pubblicato dalla Fondation Giacometti e Fage éditions. Durante l’intera durata della mostra, è previsto un ricco programma culturale: visite guidate (in francese e inglese), atelier per famiglie e bambini, incontri tematici.

condividi su

Giacometti / Marwan – Ossessioni incrociate tra Oriente e Occidente

Tempo stimato per la lettura: 18 minuti

Nell’autunno del 2025, dal 21 ottobre al 25 gennaio 2026, l’Institut Giacometti di Parigi ospita una mostra che va oltre la semplice esposizione: Giacometti / Marwan – Obsessioni. La mostra, curata da Françoise Cohen, è un confronto silenzioso e potente tra due artisti che, pur provenendo da orizzonti culturali distanti, condividono un’ossessione profonda — la testa umana come chiave per indagare la condizione dell’essere.

Alberto Giacometti, icona della scultura del XX secolo, e Marwan Kassab-Bachi, pittore siriano radicato a Berlino, si incontrano per la prima volta in un’esposizione che intreccia temi come l’esilio, la memoria, l’identità e il volto come paesaggio interiore. Un dialogo visivo che attraversa Europa e Medio Oriente, modernità e spiritualità, dando corpo a un’indagine inquieta sull’essere umano.

Due esili, una sola urgenza: rappresentare l’essere umano

Marwan nasce a Damasco nel 1934, studia letteratura araba e, profondamente coinvolto nella trasformazione politica del suo paese, si trasferisce a Berlino nel 1957. Lì, sceglie la figurazione come atto di rottura contro l’astrattismo dominante. Le sue opere si popolano di figure deformate, volti velati, personaggi colti in un’espressione intima e vulnerabile.

Allo stesso modo, Giacometti rifiuta l’astrazione negli anni ’50 e ’60, tornando a lavorare dal vero, ossessionato dalla difficoltà di catturare la presenza dell’altro. Per entrambi, rappresentare la figura umana non è un esercizio formale, ma una necessità esistenziale. Due artisti, due mondi, un’unica sfida: trasformare l’ossessione per l’umano in arte.

« In questo momento vivo come un esiliato come mai prima, e ogni giorno ho la sensazione di vivere una grande avventura. » Scriveva Giacometti in una lettera del 1956.

Marwan, il viandante dell’anima

C’è qualcosa in Marwan Kassab-Bachi che sfugge alle etichette. Cresciuto tra la luce setosa del Levante e il peso plumbeo della Berlino divisa, Marwan è l’artista che non ha mai smesso di camminare — tra culture, epoche, stili, memorie.

Un viandante dell’anima. Uno spirito libero che, pur scegliendo la Germania come patria adottiva, non ha mai dimenticato il crepuscolo damasceno, né il canto malinconico dei deserti. Marwan ha vissuto — e dipinto — in quella linea sottile dove l’Occidente e l’Oriente non si fronteggiano, ma si riconoscono.

Berlino, la città che non somigliava a nulla

Il suo arrivo a Berlino è un impatto frontale. Nella classe del Professor Hann Trier, si scontra con l’arte che dominava il mondo occidentale del dopoguerra: l’Informale, l’Espressionismo astratto, il Tachisme. Era l’epoca della pittura gestuale, delle superfici squarciate dalla materia, del gesto come urlo.

Per Marwan — fino ad allora influenzato dall’eleganza diffusa dell’Impressionismo francese — è uno shock. Ma uno shock fecondo. Comincia allora a sporcarsi le mani con il colore, a scavare con le dita nella carne della pittura. Nascono immagini inquietanti, mostruose, a metà tra carne e spirito, astratto e figurativo.

Preludio silenzioso a ciò che verrà: i suoi volti come paesaggi interiori.

Le teste: tra paesaggio e apparizione

A partire dal 1983 fino alla sua morte nel 2016, Marwan si dedica quasi esclusivamente alla creazione di Teste — volti monumentali, colorati, frontali, che guardano lo spettatore con una sincerità disarmante. Li chiama Têtes-paysages, paesaggi interiori, ma anche proiezioni della sua terra d’origine, la Siria. Non si tratta mai di veri e propri autoritratti, eppure il suo volto torna continuamente, immerso in colori fluidi, pennellate spesse, linee che confondono confini e identità.

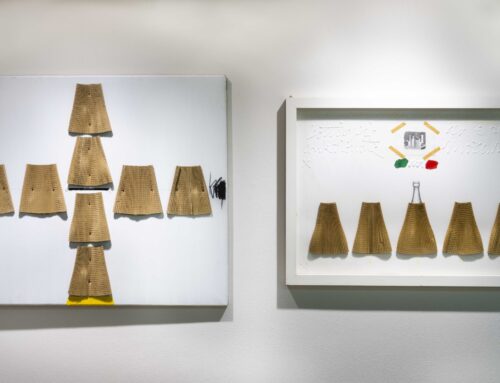

Tre Teste di Marwan (tra cui Kopf, 1986 e 1994) si confrontano con busti e teste di Giacometti degli anni ’50 e ’60. Una sala che pulsa di intensità: le superfici vibrano, i volti si confrontano, le ossessioni si riconoscono. La testa diventa allora simbolo universale di ricerca artistica, di identità, di lotta interiore.

In Giacometti, la testa è anche tensione, materia, scavo: dalla figura di Annette, la moglie, al fratello Diego, fino a teste generiche che emergono da blocchi di gesso, graffiati, abrasivi. È la stessa ossessione, filtrata attraverso due geografie interiori.

Le teste: topografie dell’anima

Dagli anni ’70 in poi, la pittura di Marwan si concentra sul volto — o meglio, sulla testa come paesaggio interiore. Le superfici si frantumano in pieghe, campiture, strati sovrapposti. Ogni testa è un mondo: rughe come crepacci, sguardi come voragini, silenzi come altipiani. Le dipinge, le ridipinge, le lascia emergere lentamente, come se scavasse nel tempo stesso.

Che sia olio, acquerello o incisione, ciò che conta è che quelle teste respirano. Sono fragili e potenti, malinconiche e piene di dignità.

Nel 1973, una borsa di studio lo porta nella città dei suoi sogni: Parigi, quella che aveva sempre dipinto da lontano. Qui Marwan incontra Cézanne, Monet, Bonnard. E si innamora di nuovo del colore. Il viola crepuscolare, l’arancione damasceno, il verde smeraldo dell’infanzia tornano sulla tela. Il colore diventa memoria viva. Il colore è casa.

Il disegno come spazio di libertà

In mostra, il cabinet d’art graphique propone un confronto affascinante tra i disegni di Giacometti (anni ’50 e ’60) e quelli di Marwan (dal 1964 in poi). Mentre Giacometti schizza teste su riviste, buste e libri, Marwan disegna di notte, dopo il lavoro, su fogli che diventeranno la base dei suoi dipinti.

Entrambi i loro disegni sono luoghi di libertà, di pensiero visivo, di fragilità. Sono schizzi, appunti, ma anche confessioni. Come pagine di un diario visivo.

Umano, troppo umano

Giacometti e Marwan scelgono l’umano. Non lo idealizzano, non lo glorificano: lo mostrano nella sua inquietudine. Per Giacometti, l’uscita dal Surrealismo è segnata da opere che parlano di fragilità, angoscia, desiderio (La Femme qui marche, La Cage). Marwan, invece, rappresenta figure tormentate, quasi androgine, immerse in una luce lattiginosa. Le sue tele vibrano di un’espressività intima e sospesa.

C’è un sottotesto politico nelle loro opere. Marwan ritrae poeti e pensatori arabi perseguitati, come Badr Shakir al Sayyab o Munif al-Razzaz, ma li trasforma in simboli universali di resistenza e isolamento.

Comprendere tutto in un volto

Le “Teste” di Marwan ricordano a molti quelle di Francis Bacon, ma con una differenza fondamentale: in Marwan non c’è condanna, c’è compassione. I suoi volti, pur scavati dalla vita, non sono vittime. Sono testimoni. Come scrive il poeta Adonis, suo amico:

«Quando percepiamo il volto, possiamo dire: abbiamo compreso tutto.»

Marwan non dipinge per spiegare, ma per sentire. E in quel sentire — così profondo, così umano — ci ha regalato non solo immagini, ma frammenti di verità.

Catalogo e programmazione

La mostra è accompagnata da un catalogo bilingue (francese/inglese), curato da Françoise Cohen, con testi di Rasha Salti e un’intervista esclusiva di Hans Ulrich Obrist Pubblicato dalla Fondation Giacometti e Fage éditions. Durante l’intera durata della mostra, è previsto un ricco programma culturale: visite guidate (in francese e inglese), atelier per famiglie e bambini, incontri tematici.

seguici su