Gastone Novelli: il genio rivoluzionario del secondo dopoguerra

Tempo stimato per la lettura: 3,5 minuti

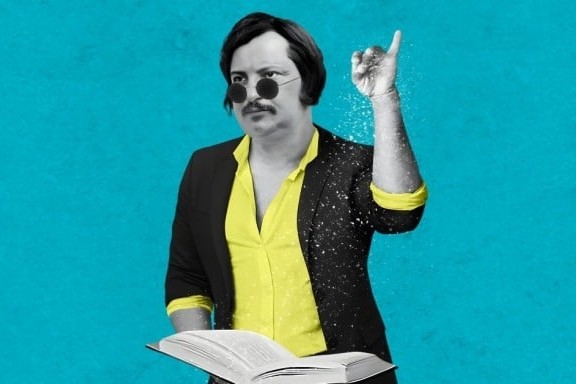

Gastone Novelli (Vienna, 1925 – Milano, 1968) è uno dei protagonisti più incisivi della pittura italiana del secondo dopoguerra. Oggi, nel centenario della sua nascita, la Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia celebra l’artista con una mostra monografica straordinaria, dal 15 novembre 2025 al 1° marzo 2026. Un’occasione imperdibile per riscoprire la forza espressiva di Novelli e la carica rivoluzionaria della sua ricerca, sempre intensa e mai convenzionale.

Un omaggio veneziano tra memoria e novità

Il legame di Novelli con Venezia è fondamentale: la città ospita oggi due opere donate dagli eredi, Era glaciale (1958) e Allunga il passo amico mio (1967), simboli dei due estremi della sua produzione matura. Questi lavori testimoniano non solo l’evoluzione stilistica dell’artista, ma anche la sua capacità di coniugare sperimentazione e profondità etica.

Un percorso espositivo tra informale e linguaggio poetico

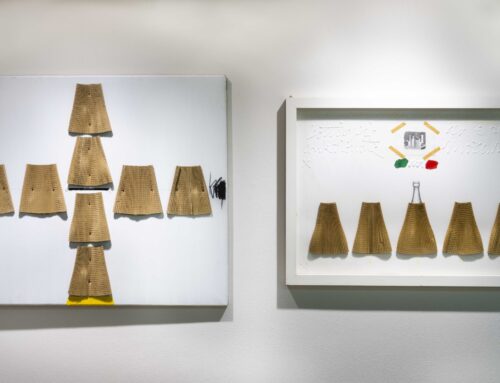

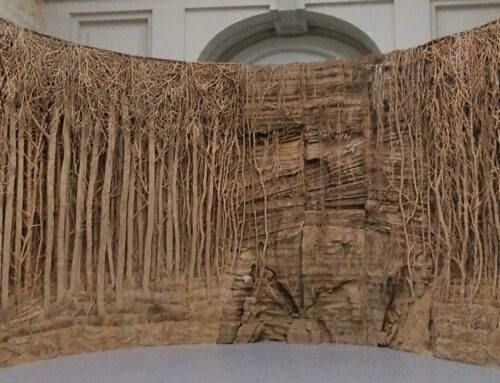

Il percorso, articolato in otto sale al secondo piano del museo, raccoglie circa sessanta opere e pone l’accento sul periodo più intenso di Novelli, dal 1957 al 1968. Si parte dalle opere informali degli anni Cinquanta, in cui il gesto materico e l’introduzione della scrittura come segno visivo diventano cifra poetica, fino ai lavori finali in cui parola e azione si caricano di significato etico e politico.

Gli esordi brasiliani restano esclusi, già approfonditi nella mostra Gastone Novelli. L’arte deve vivere al sole al MAC USP di San Paolo, curata da Ana Magalhães e Marco Rinaldi.

Dal segno alla parola: gli anni Sessanta

Nei primi anni Sessanta Novelli supera l’informale, trasformando la tela in un inventario di segni, parole e simboli ancestrali. Opere come Dizzy (1960) e Thelonious (1960) mostrano scritture volutamente enigmatiche, in risonanza con le neoavanguardie letterarie. Le tele diventano spazi in cui poesia, jazz, alchimia e psicologia del profondo si intrecciano con la storia, creando un linguaggio unico e contemporaneo.

I viaggi dell’artista segnano ulteriormente la sua poetica: la Grecia e la montagna diventano soggetti ricorrenti, ispirando anche le sue sculture. Sonnenberg e Schönberg (1964) rappresentano esempi chiave di questa fase.

La Biennale e i paesaggi visionari

Nel 1964 Novelli partecipa alla XXXII Biennale di Venezia con una sala personale. Dieci opere selezionate, tra cui Il grande linguaggio e Pianeta che conduce il giorno, costituiscono un corpus coerente e visionario, opposto al clamore della Pop Art americana. È il momento in cui la sua indagine su materia, segno e colore si fa più compiuta, anticipando le esplorazioni simboliche della seconda metà del decennio.

Simboli, alfabeti e rivoluzione permanente

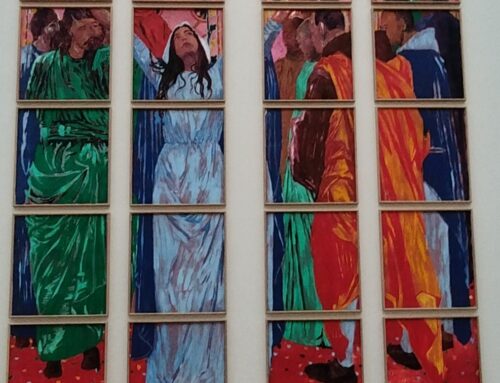

Metà anni Sessanta: la tavolozza torna luminosa, paesaggi e simboli si intrecciano con alfabeti, frammenti linguistici e riferimenti politici. Opere come Per una rivoluzione permanente (per Lev Trotzky) e Attenti al sergente Bond (1965) mostrano la capacità di Novelli di unire ricerca formale e impegno civile, fondendo il personale con il politico in un linguaggio universale.

1968: il gesto di protesta che consacra l’artista

L’anno della morte segna anche un atto iconico: Novelli rivolta i quadri della sua sala personale all’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia e scrive sul retro di uno di essi “La Biennale è fascista”. Un gesto di contestazione, simbolico e potente, che lo consacra tra i protagonisti della storia dell’arte italiana contemporanea.

Nel 1967, trasferitosi a Venezia, trova uno studio nella Casa dei Tre Oci alla Giudecca e stringe amicizie decisive, come quella con Vittorio Carrain, proprietario del ristorante All’Angelo, per cui realizza Allunga il passo amico mio (1967), ora parte delle collezioni civiche di Ca’ Pesaro.

Una mostra tra memoria e ricerca

La mostra a Ca’ Pesaro raccoglie i frutti dei più importanti studi sull’artista, tra cui il Catalogo Generale delle opere di pittura e scultura dell’Archivio Gastone Novelli (2011) e le grandi antologiche pubbliche del 1988 e del 1999. È un’occasione per riscoprire un maestro che, in poco più di dieci anni, ha ridefinito la pittura italiana del secondo dopoguerra, tra sperimentazione formale, poesia e impegno etico.

condividi su

Gastone Novelli: il genio rivoluzionario del secondo dopoguerra

Tempo stimato per la lettura: 11 minuti

Gastone Novelli (Vienna, 1925 – Milano, 1968) è uno dei protagonisti più incisivi della pittura italiana del secondo dopoguerra. Oggi, nel centenario della sua nascita, la Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia celebra l’artista con una mostra monografica straordinaria, dal 15 novembre 2025 al 1° marzo 2026. Un’occasione imperdibile per riscoprire la forza espressiva di Novelli e la carica rivoluzionaria della sua ricerca, sempre intensa e mai convenzionale.

Un omaggio veneziano tra memoria e novità

Il legame di Novelli con Venezia è fondamentale: la città ospita oggi due opere donate dagli eredi, Era glaciale (1958) e Allunga il passo amico mio (1967), simboli dei due estremi della sua produzione matura. Questi lavori testimoniano non solo l’evoluzione stilistica dell’artista, ma anche la sua capacità di coniugare sperimentazione e profondità etica.

Un percorso espositivo tra informale e linguaggio poetico

Il percorso, articolato in otto sale al secondo piano del museo, raccoglie circa sessanta opere e pone l’accento sul periodo più intenso di Novelli, dal 1957 al 1968. Si parte dalle opere informali degli anni Cinquanta, in cui il gesto materico e l’introduzione della scrittura come segno visivo diventano cifra poetica, fino ai lavori finali in cui parola e azione si caricano di significato etico e politico.

Gli esordi brasiliani restano esclusi, già approfonditi nella mostra Gastone Novelli. L’arte deve vivere al sole al MAC USP di San Paolo, curata da Ana Magalhães e Marco Rinaldi.

Dal segno alla parola: gli anni Sessanta

Nei primi anni Sessanta Novelli supera l’informale, trasformando la tela in un inventario di segni, parole e simboli ancestrali. Opere come Dizzy (1960) e Thelonious (1960) mostrano scritture volutamente enigmatiche, in risonanza con le neoavanguardie letterarie. Le tele diventano spazi in cui poesia, jazz, alchimia e psicologia del profondo si intrecciano con la storia, creando un linguaggio unico e contemporaneo.

I viaggi dell’artista segnano ulteriormente la sua poetica: la Grecia e la montagna diventano soggetti ricorrenti, ispirando anche le sue sculture. Sonnenberg e Schönberg (1964) rappresentano esempi chiave di questa fase.

La Biennale e i paesaggi visionari

Nel 1964 Novelli partecipa alla XXXII Biennale di Venezia con una sala personale. Dieci opere selezionate, tra cui Il grande linguaggio e Pianeta che conduce il giorno, costituiscono un corpus coerente e visionario, opposto al clamore della Pop Art americana. È il momento in cui la sua indagine su materia, segno e colore si fa più compiuta, anticipando le esplorazioni simboliche della seconda metà del decennio.

Simboli, alfabeti e rivoluzione permanente

Metà anni Sessanta: la tavolozza torna luminosa, paesaggi e simboli si intrecciano con alfabeti, frammenti linguistici e riferimenti politici. Opere come Per una rivoluzione permanente (per Lev Trotzky) e Attenti al sergente Bond (1965) mostrano la capacità di Novelli di unire ricerca formale e impegno civile, fondendo il personale con il politico in un linguaggio universale.

1968: il gesto di protesta che consacra l’artista

L’anno della morte segna anche un atto iconico: Novelli rivolta i quadri della sua sala personale all’Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia e scrive sul retro di uno di essi “La Biennale è fascista”. Un gesto di contestazione, simbolico e potente, che lo consacra tra i protagonisti della storia dell’arte italiana contemporanea.

Nel 1967, trasferitosi a Venezia, trova uno studio nella Casa dei Tre Oci alla Giudecca e stringe amicizie decisive, come quella con Vittorio Carrain, proprietario del ristorante All’Angelo, per cui realizza Allunga il passo amico mio (1967), ora parte delle collezioni civiche di Ca’ Pesaro.

Una mostra tra memoria e ricerca

La mostra a Ca’ Pesaro raccoglie i frutti dei più importanti studi sull’artista, tra cui il Catalogo Generale delle opere di pittura e scultura dell’Archivio Gastone Novelli (2011) e le grandi antologiche pubbliche del 1988 e del 1999. È un’occasione per riscoprire un maestro che, in poco più di dieci anni, ha ridefinito la pittura italiana del secondo dopoguerra, tra sperimentazione formale, poesia e impegno etico.

seguici su